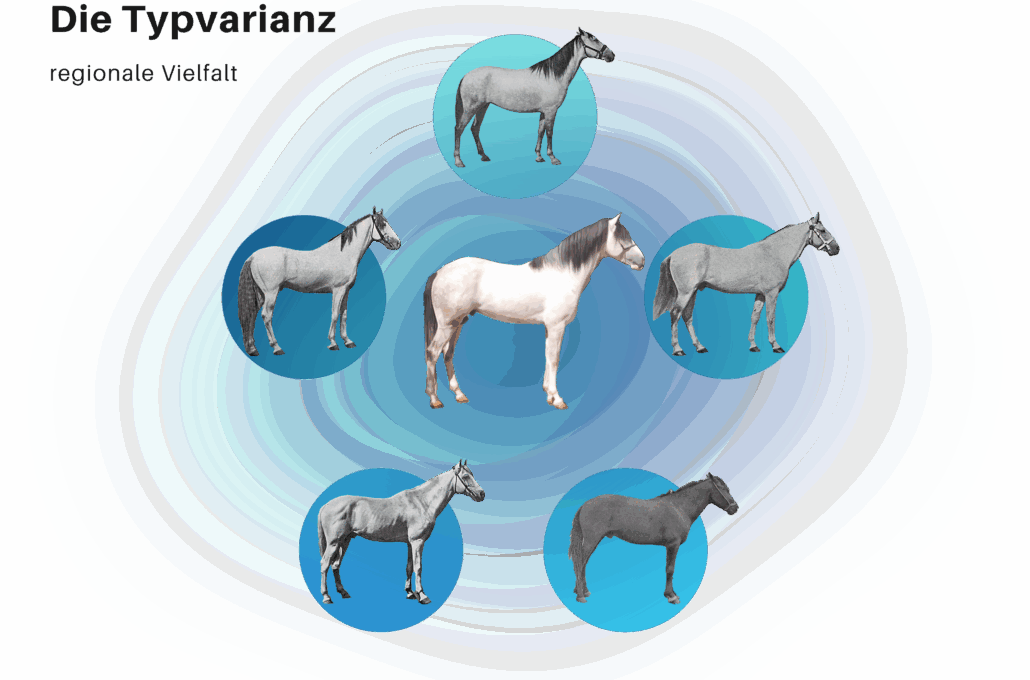

Differenzierung im Typ

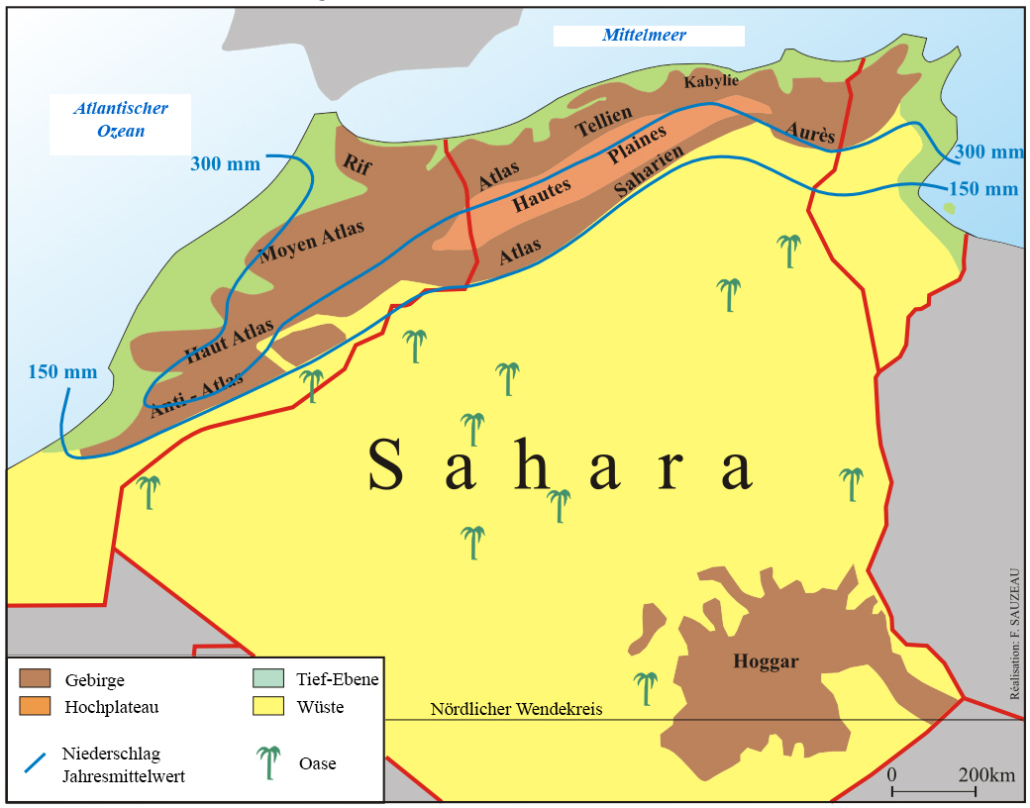

Es ist naheliegend, dass die verschiedenen Typen von Berbern aus ihrer Anpassung an die verschiedenen Regionen und Lebensbedingungen resultieren: Flachland (Tiefebene im Küstenbereich), Hochland (Hochplateau) oder Gebirge (Rif, Tell, Kabylei, Aurés, sowie die Atlas-Formationen), also an das Klima, die Niederschlagsmengen, die Böden und das Futter darauf und nicht zuletzt den Wert als Nutztier. So sind Bergpferde oft kleiner und gedrungener als Flachlandpferde, zumindest wenn sie im Verhältnis zu dem gefüttert werden, was ihr Lebensraum hergibt und was man aus Erfahrung und Tradition als belastbares Pferd in der jeweiligen Region präferiert.

Patent-Rezept: geografische Einteilung?

In der Landwirtschaft zeigte sich bei reichen Böden außerdem die Einkreuzung von schwerem Blut als vorteilhaft – so wie der Geschwindigkeit und Größe die teilweise ausgesprochen formschönen Hybriden mit englischem Vollblut in den Ebenen ihren rennbegeisterten Besitzern genüge taten!

Gerade wegen dieser Faktoren ist es kritisch bzw. zu sehen – man könnte es sogar als völlige Fehleinschätzung bezeichnen – die Typbezeichnungen nur nach Zuchtgebiet (Territorium oder Boden) zu differenzieren: also ausschließlich nach dem Biotyp.

Davon abgesehen ist es in der Zucht durchaus wichtig, die jeweiligen Typen auch außerhalb ihrer Namensgebenden „Ursprungs-Scholle“ erhalten und vor allem identifizieren zu können. Die beliebte Einteilung nach „Küste – Hochebene – Berg – Wüste“ kann also nur einem Bruchteil der Vielfalt als systematische Grundlage dienen.

Die Summe der Faktoren …

Einordnungen von Pferden mit DNA-Nachweis nach Zuchtgebiet, Ursprungsgestüt (der näheren bekannten Vorfahren im Stammbaum) oder Begründer der jeweiligen (Stuten-) Familie ist sicherlich gerechtfertigt, bietet aber keine gesicherten Rückschlüsse auf den Erscheinungstyp und auch nicht dessen Vererbung. Es stellt sich außerdem problematisch dar, die Rasse als einheitliche “Merkmalspopulation” zu definieren, da wir sowohl beim Maß Pony, Klein- und Großpferde -Exemplare auffinden – und auch im Kaliber (was separat erläutert wird) große Unterschiede bemerken müssen. Neben den Nutzungseigenschaften (Wagen-, Zug- oder Tragpferd, Reit -, Jagd- oder Fantasia/Tbourida-Pferd), bevorzugter Fortbewegungseigenschaften (Galopp-, Trab-, Lauf- und Schrittpferde) darf auch der Einfluss durch die lokale Identität der Volksgruppen als Faktor nicht vergessen werden.

Bisherige Theorien zur Typ-Einordnung des Berbers, schematisch ähnlich aufgebaut, wie es im Vollblutaraber noch immer als klassische Typen-Einteilung praktiziert wird, sollten kritisch betrachtet werden. Weder sind Umfang des Zuchtgebiets, biologische Diversität als auch die Vielfalt in den Umweltfaktoren und der historischen Einflussnahme auf die Population vergleichbar mit dem Vollblutaraber aus dem Original-Zuchtgebiet. Für eine sachliche Betrachtung sollten daher klar abgrenzbare Faktoren analysiert und berücksichtigt werden. Natürlich kann kein Schema die tatsächliche Vielfalt der Landschläge und vor allem die fließenden Übergänge zwischen den einzelnen Merkmalsgruppen komplett und rezeptartig umsetzen. Ein möglicher Ansatz ist die mehrstufige Einordnung der Vielzahl an Merkmalsvarianten (und Merkmalskombinationen).